��ʂ̕���

���n�r���e�[�V�����Ƃ�

�@���n�r���e�[�V�����Ƃ́A�P�ɋ@�\��}�邱�Ƃ����ł͂Ȃ��A�u�����炵�������邱�Ɓv��u�l�Ԃ炵�����邱�Ɓv���܂܂ꂽ�Ӗ�������A���̖ڕW�Ɍ��������ׂĂ̊����������܂��B

�@���n�r���e�[�V�����͈�t�A�Ō�t�A���w�Ö@�m�A��ƗÖ@�m�A���꒮�o�m�A�\�[�V�������[�J�[�A��t�A�Ǘ��h�{�m���������Ŋ��҂��܂̎��ÂɍőP��s�����܂��B

���@���n�r���e�[�V�����̃R���Z�v�g

�a�C�̔��ǂ���ݑ�ֈ�т�����Â��

�ݑ�A��ڎw��

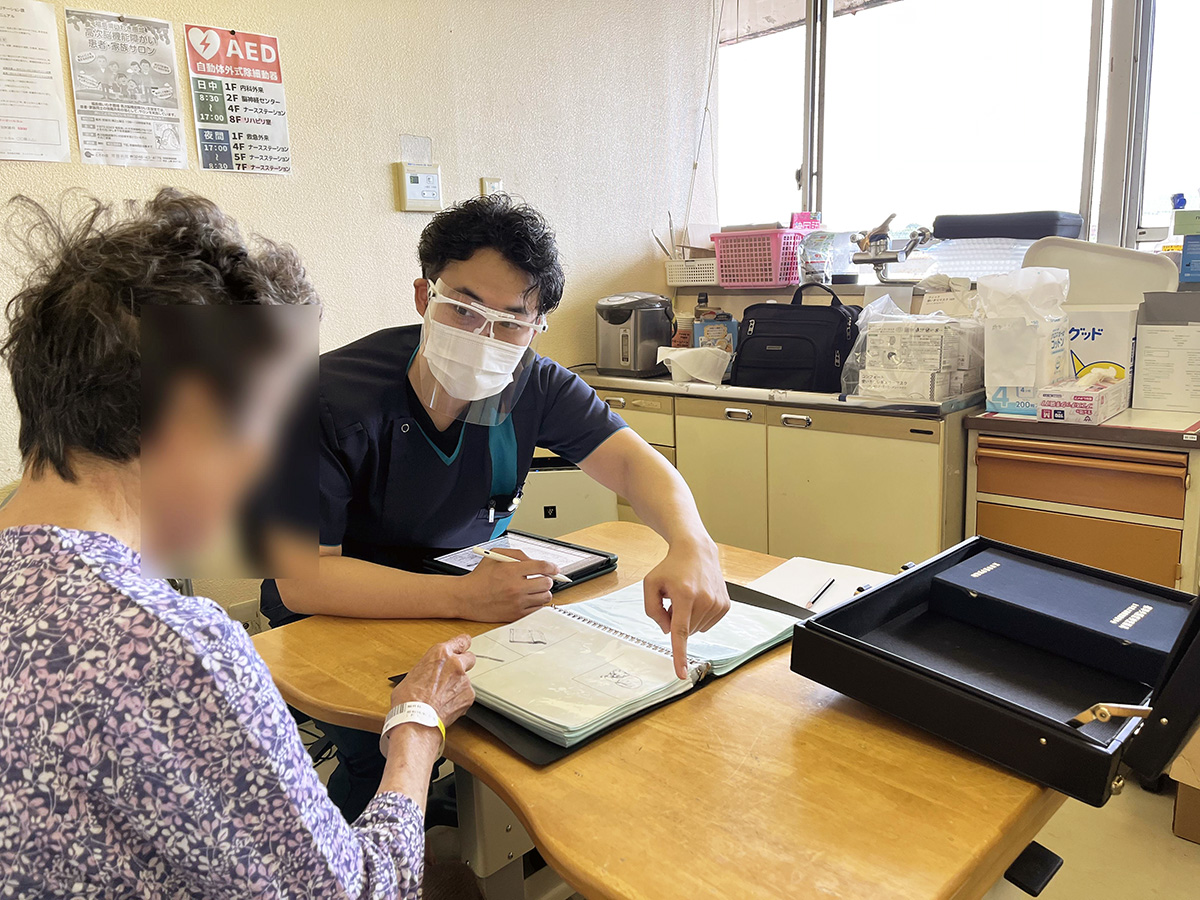

�@���@�̃��n�r���e�[�V�����R���Z�v�g�Ƃ��ẮA�a�C�̔��ǂ���ݑ�Ő�������܂ŁA��т�����Â���邱�Ƃł���A�\�͂��ő�������A�ݑ�A��ڎw���Ă������Ƃł��B

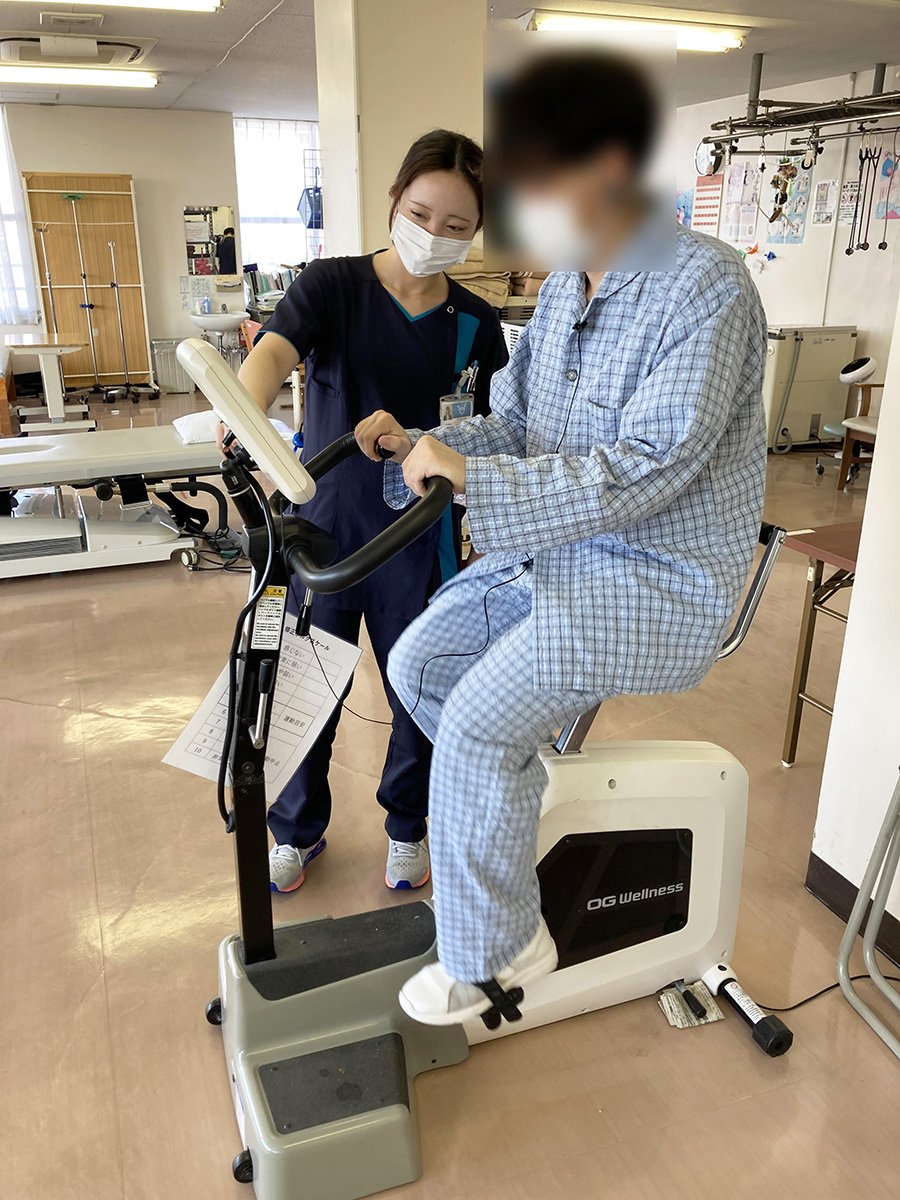

���w�Ö@�Ƃ�

�@�g�̂ɏႪ���̂���l�ɑ��āA����A���A�����Ȃǂ̊�{����\�͂̉�A�Ⴊ���̗\�h��ړI�ɁA�^���Ö@�╨���Ö@����p���āA�����������퐶���������悤�Ɏx�����邱�ƁB

�߉���P��

�K�i���~

���s�P��

���]�ԃG���S���[�^�[

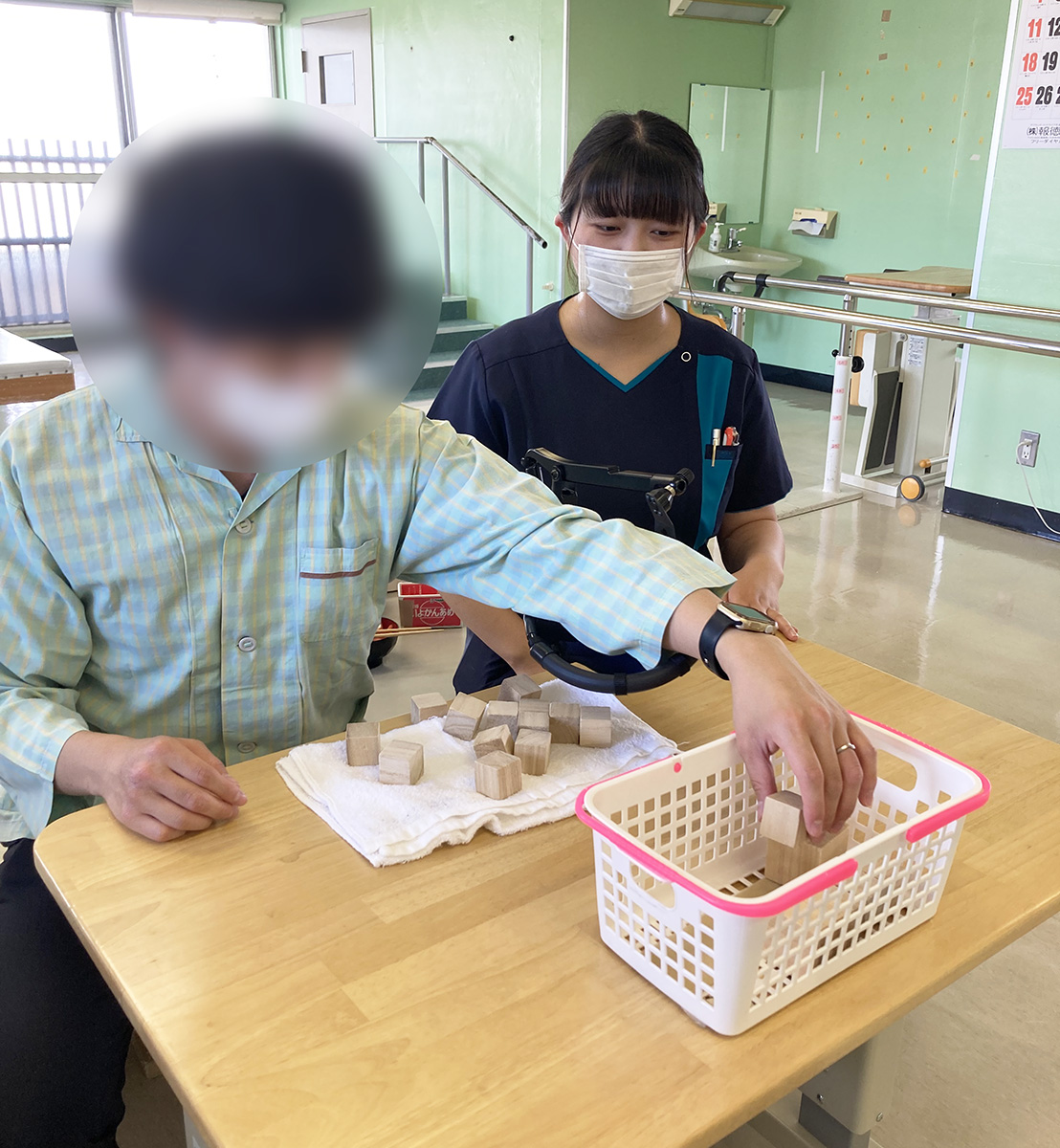

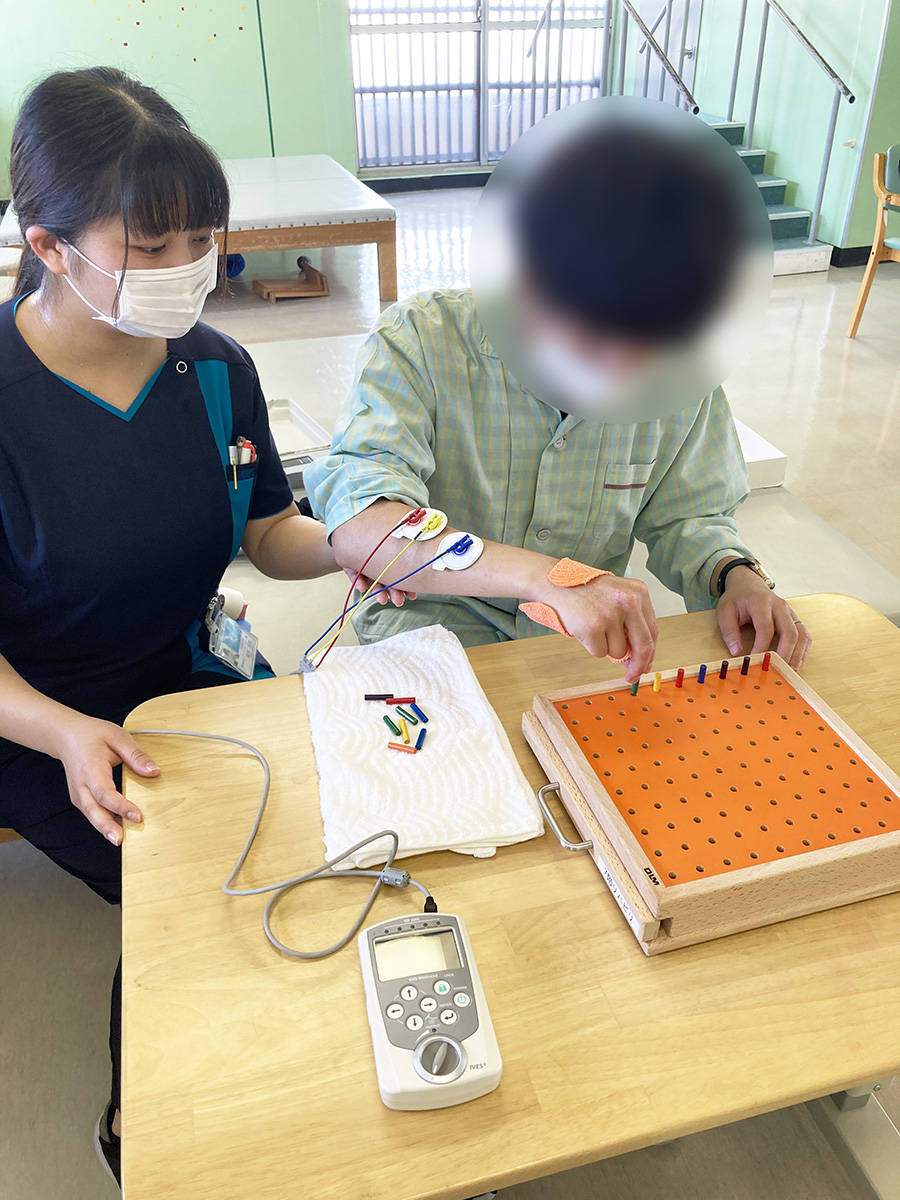

��ƗÖ@�Ƃ�

�@�S�g�ɏႪ�����A���퐶���𑗂��Ŏx�����K�v�ȕ��ɑ��č�ƁE������ʂ��Ă��̐l�炵�������������悤�Ƀ��n�r�����s���܂��B���E��ƘA�g����{����̊l���A�H���E���ʁE�X�߁E�g�C������Ȃǂ̓��퐶���ɕK�v�ȉ��p�\�́B�Ǝ���d���A��������A�Љ�ƂȂ��邽�߂̉��p�\�͂̊l����ڎw���܂��B

��w�I�k����

IVES�i���Ӊ^����^�d�C�h�����u�j

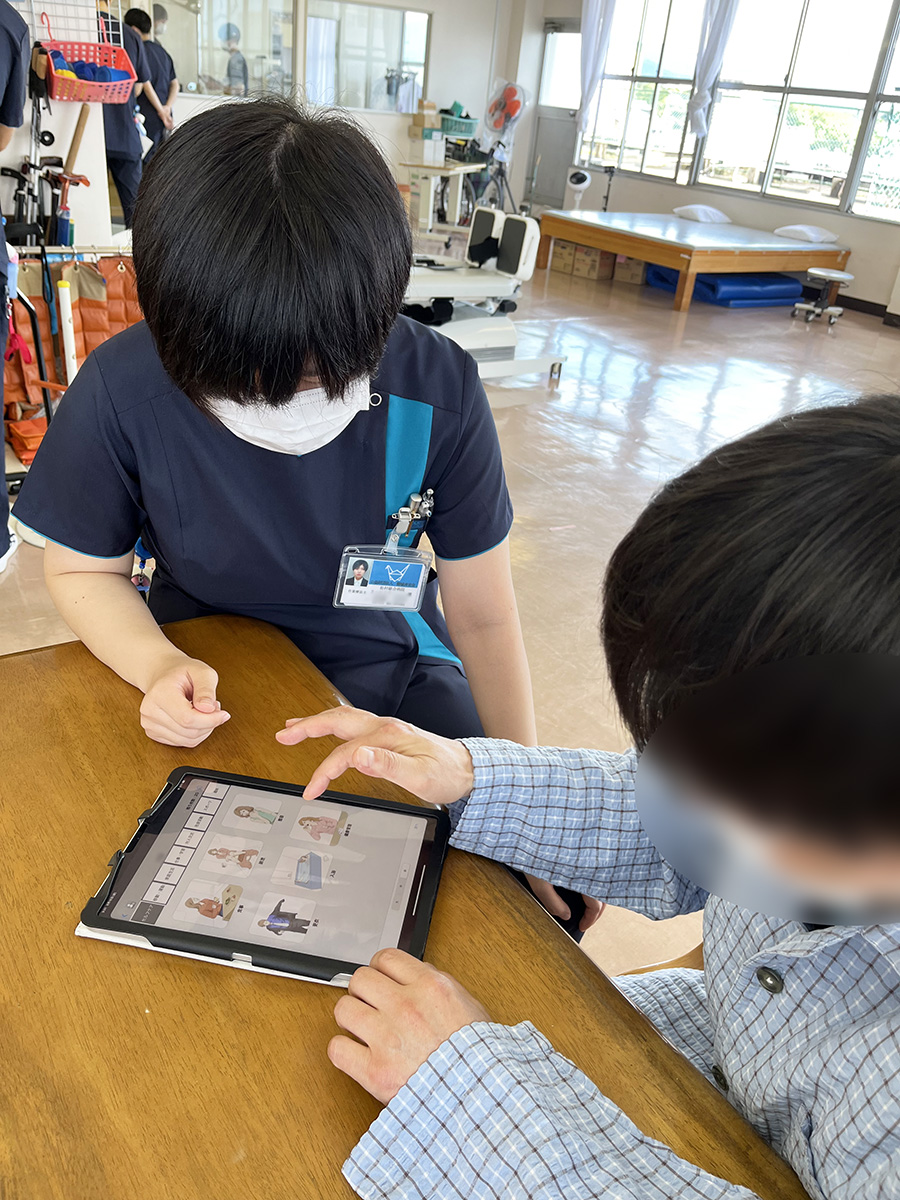

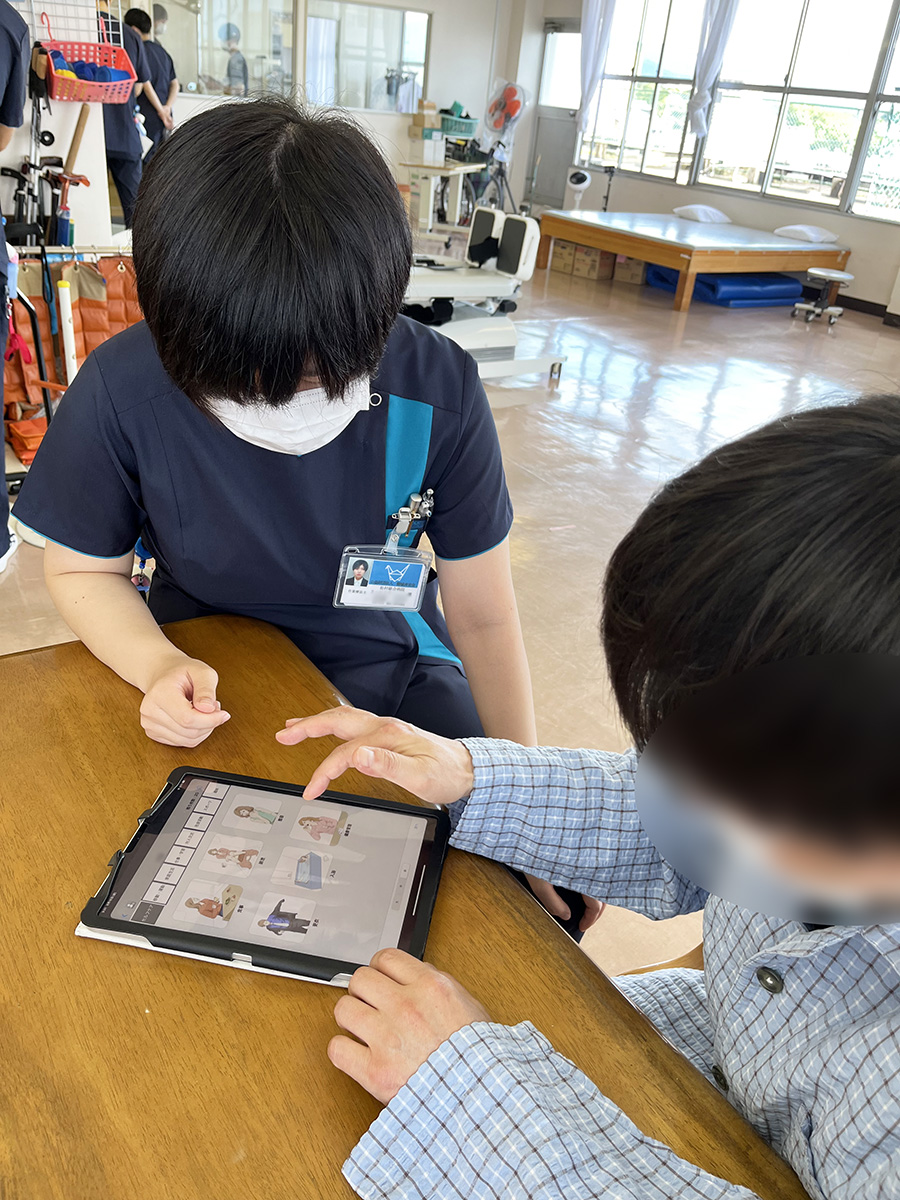

ADOC�i��ƑI���ӎv����x���\�t�g�j

�X�v�����g

���꒮�o�Ö@�Ƃ�

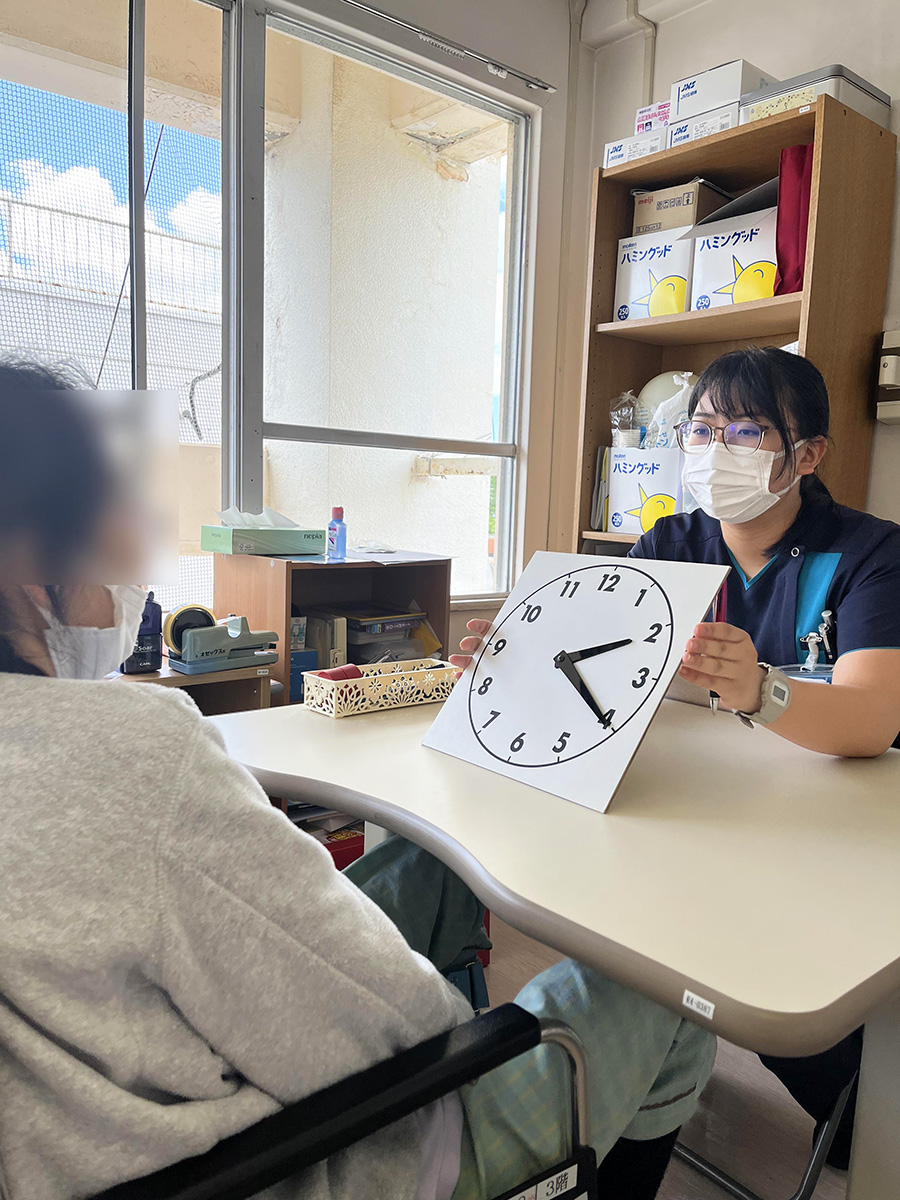

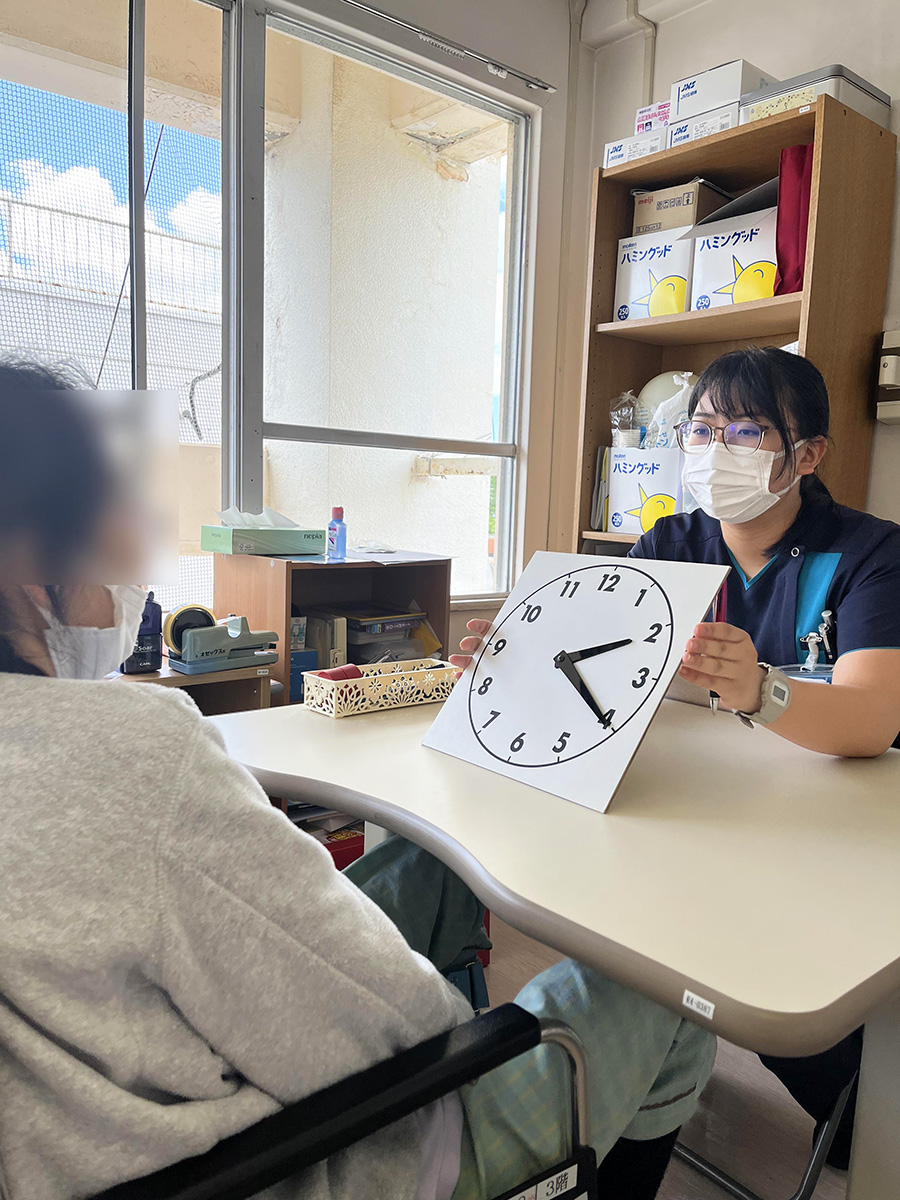

�@��Ƃ��Č���@�\�⒮�o�@�\���ቺ���R�~���j�P�[�V�����ɖ�肪����������ېH�E�����@�\�ɏႪ����������ɑ��A����̉A�\�͂̌���A�ێ���ړI�Ƃ��e�팟���A�]���A�P���A�w���y�щ������s�����Ƃ������܂��B

�����]�@�\�P��

�R�~���j�P�[�V������Q�@�]���E�P��

�@�R�~���j�P�[�V������Q�̏�Ԃ��ڂ����]�����A���җl�ɂ������P���v���O�����𗧂Ăĉ������܂��B

�@�މ@�Ɍ����ẮA�R�~���j�P�[�V�������@��ݑ�ł̏������s���܂��B

�����]�@�\��Q�@�]���A�P��

�@�L����Q�A���ӏ�Q�A���s�@�\��Q�A�Љ�I�s����Q�̕��ɕ]�����s���A�Љ�Q���Ɍ������P������܂��B

�ېH�E������Q�@�]���E�P��

�@���E��Ƌ��͂����S�ł���A���������A�����i�K�Ō�����H�ׂ��悤�ϋɓI�ɌP�������{���Ă��܂��B

���o�P��

�����P��

VF�i�������e�����j

���@�̓��F

�����n�r���e�[�V����

�@�a�����Ƀ��n�r������z�u���A�a���������Ń��n�r���������ł�����ݒ���s���Ă��܂��B

�@�\�P����

�����]�@�\�P����

���꒮�o��

�@�a���肵�n�߁A���ǂ���2�����ȓ��̊��҂���ɁA���܂��܂ȐE��̃X�^�b�t���@�g�Q������̖h�~�ƎЉ�A�h�@��ڕW�Ƃ������n�r���e�[�V�������W���I�ɍs���a���ł��B

�@��]�̃��n�r���e�[�V�����X�^�b�t���a���ɓ���A���҂���̏�ԂƑމ@��̐��������l�������P�����s�Ȃ��܂��B

�@�]�������n�r���e�[�V�����F��Ō�t�ƘA�g��}��A�H���E���e�E�r���E�X�߁E�����Ȃǂ̓��퐶�����삪�������Ɋ�Â������̂ɂȂ�悤�ɁA�a�������̒��Ŋ��҂���₲�Ƒ��ƈꏏ�ɂȂ��čl���Ȃ���A�v���[�`���s�Ȃ��܂��B

�Ƒ��w���i��@�j

�@�ݑ�ɖ߂邽�߂ɉƑ��̋��͂��K�v�Ȃ̂ŁA�Ƒ��w�������{���Ă���܂��B

�Ɖ��K�⒲��

�@�ݑ�Ő����ł��邩�H �������͕K�v���H �Ƃ������A�h�o�C�X�����邽�߂ɁA�ݑ�ɖK�₵���ۂɔ\�͂Ɗ����Ƃ炵���킹�m�F���܂��B

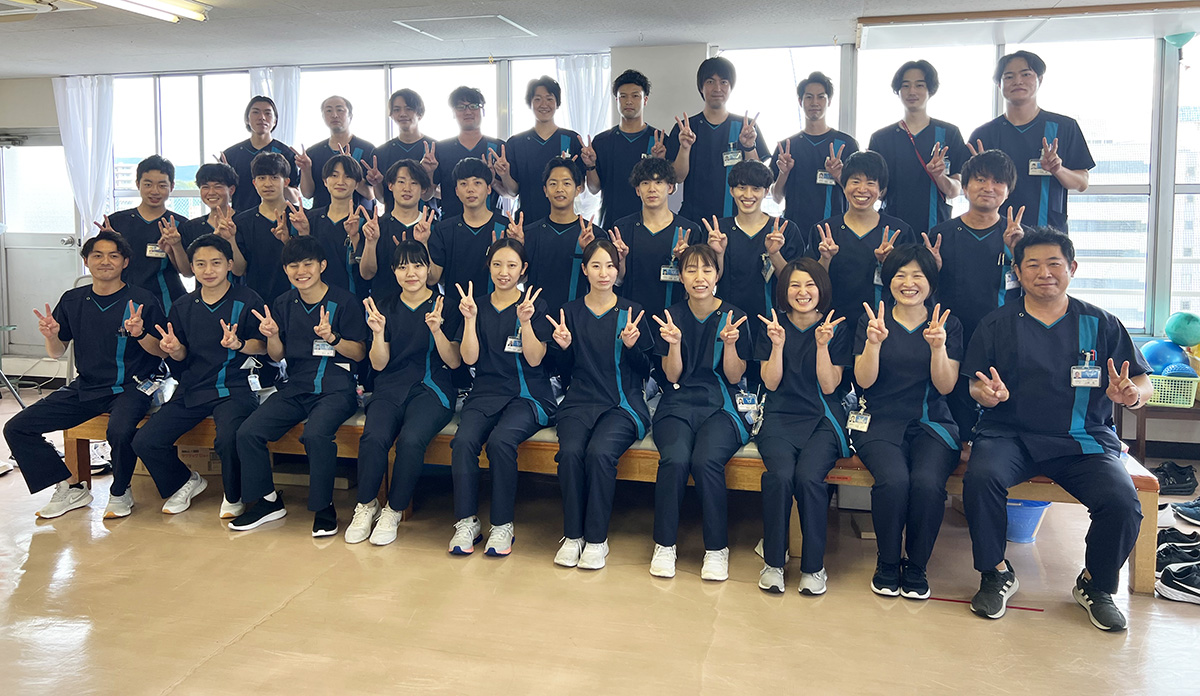

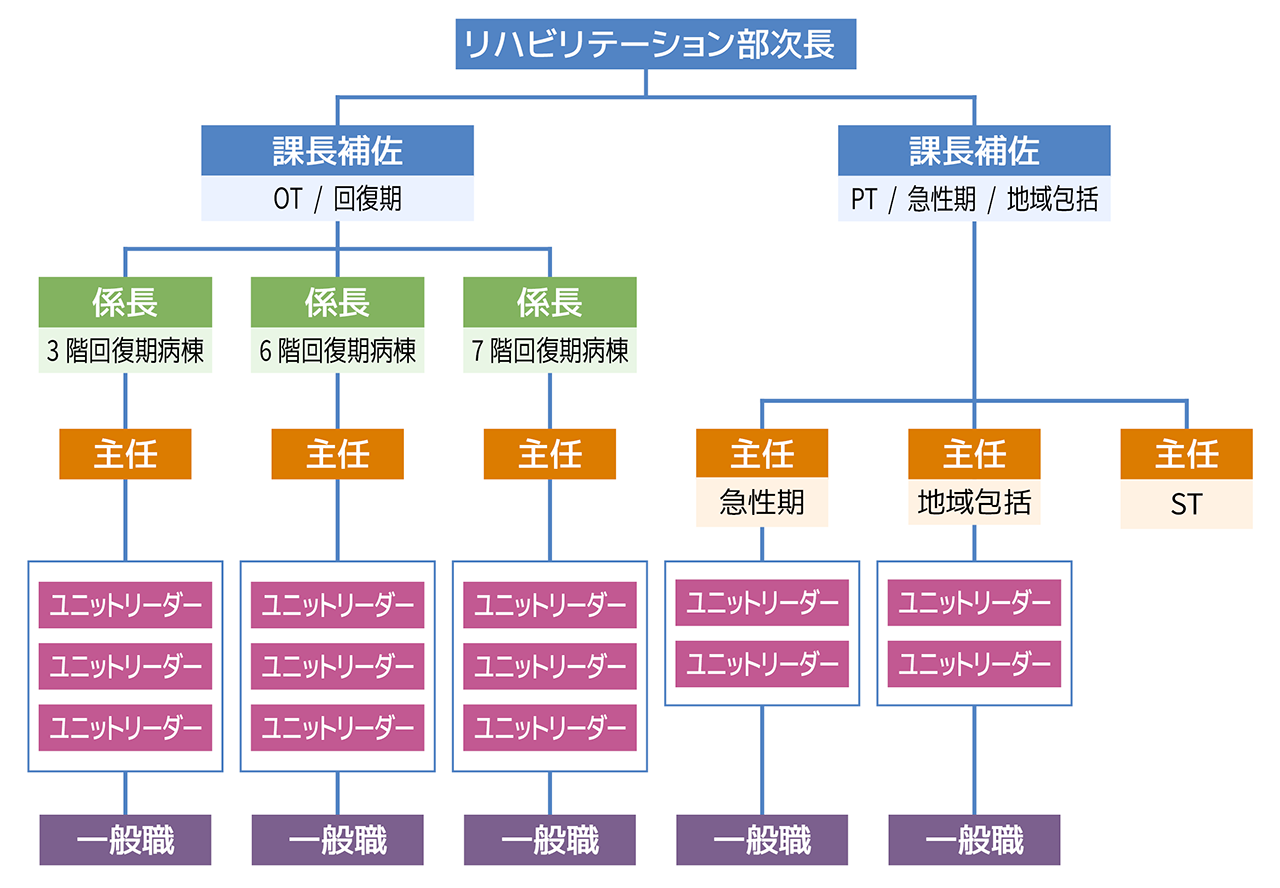

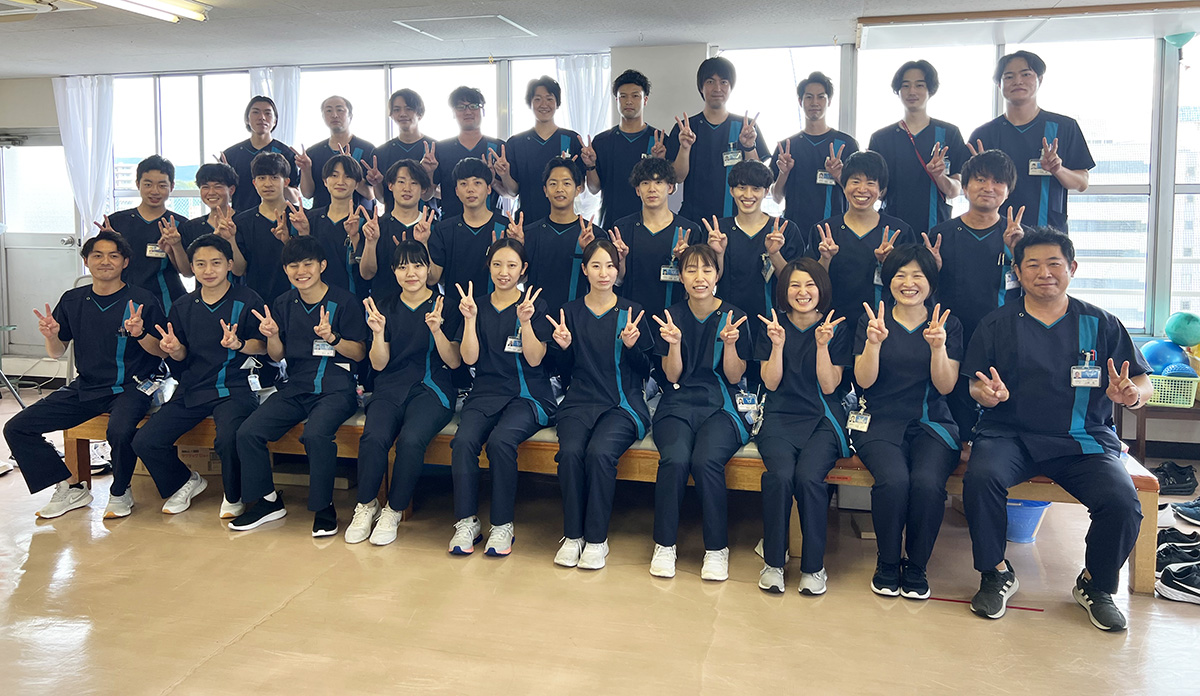

�`�[���Љ�

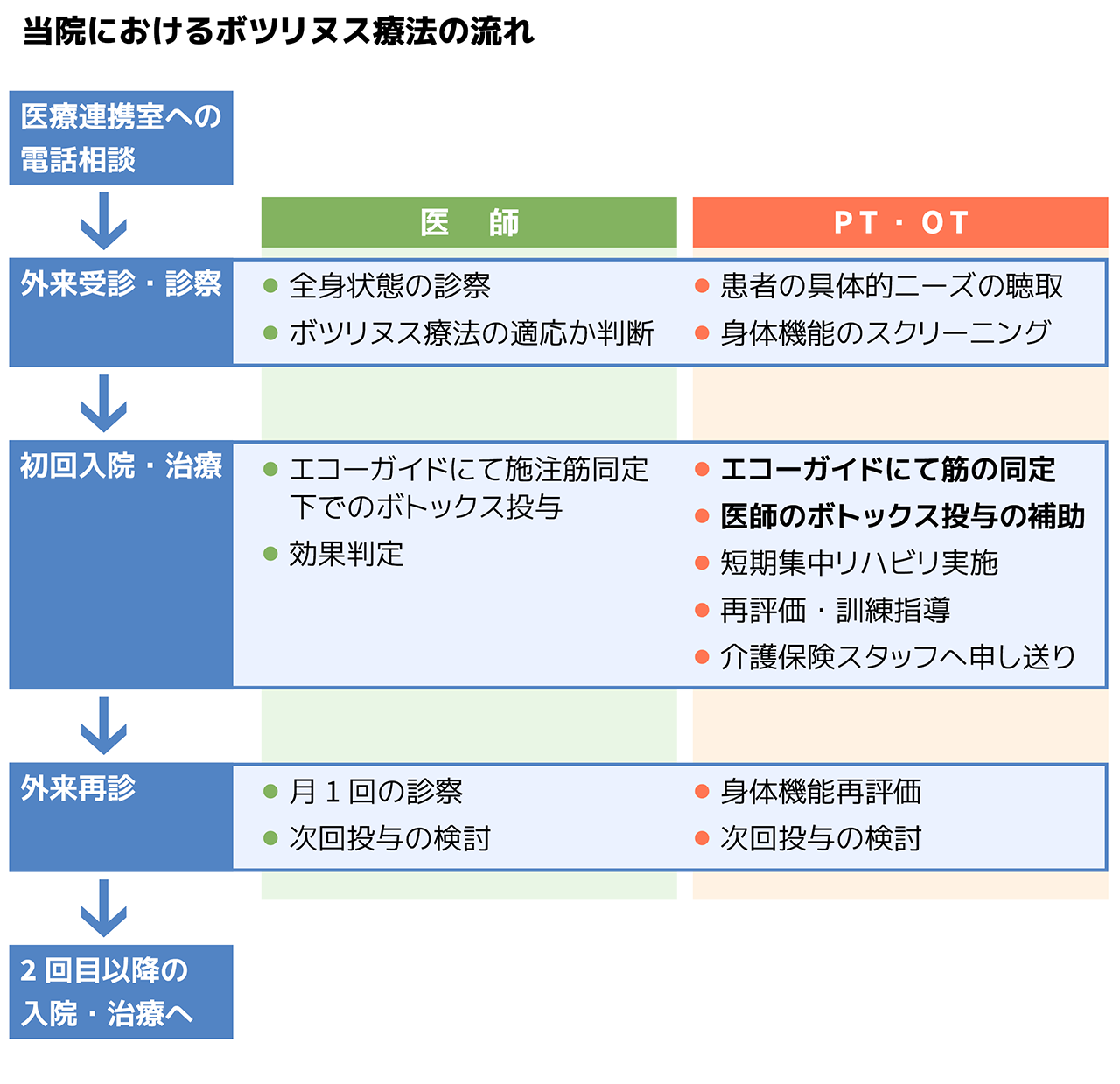

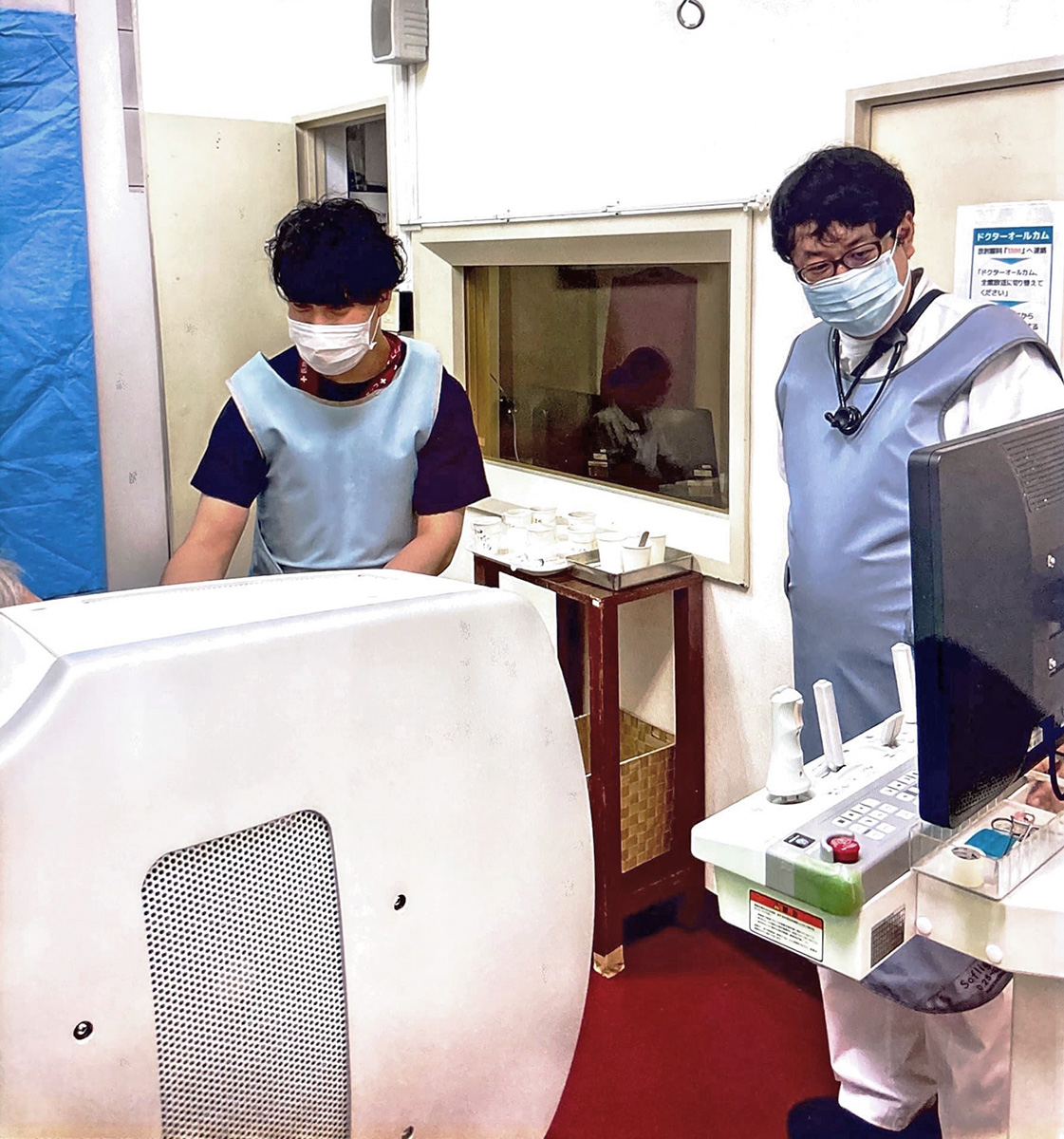

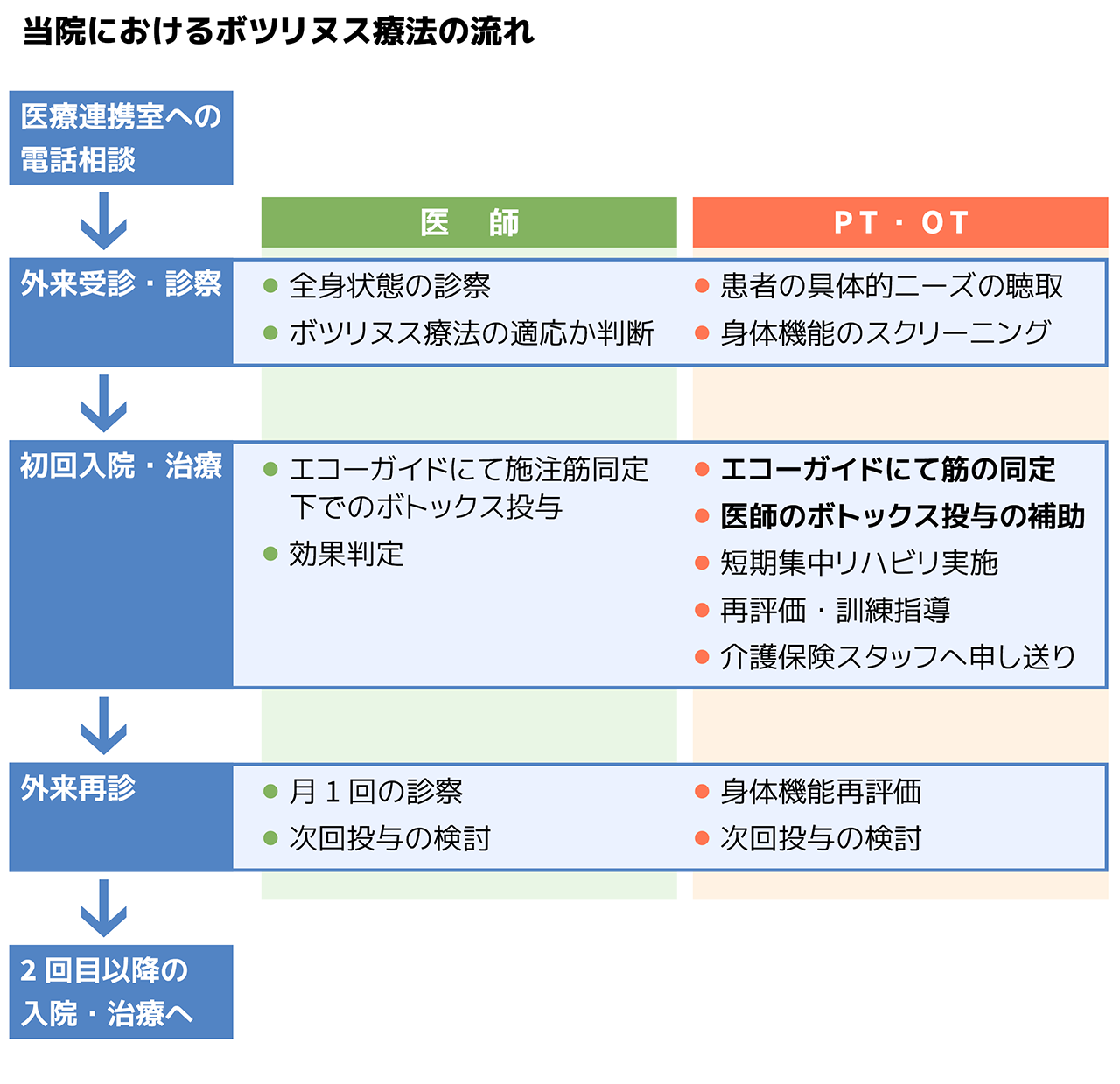

�{�c���k�X���Ã`�[��

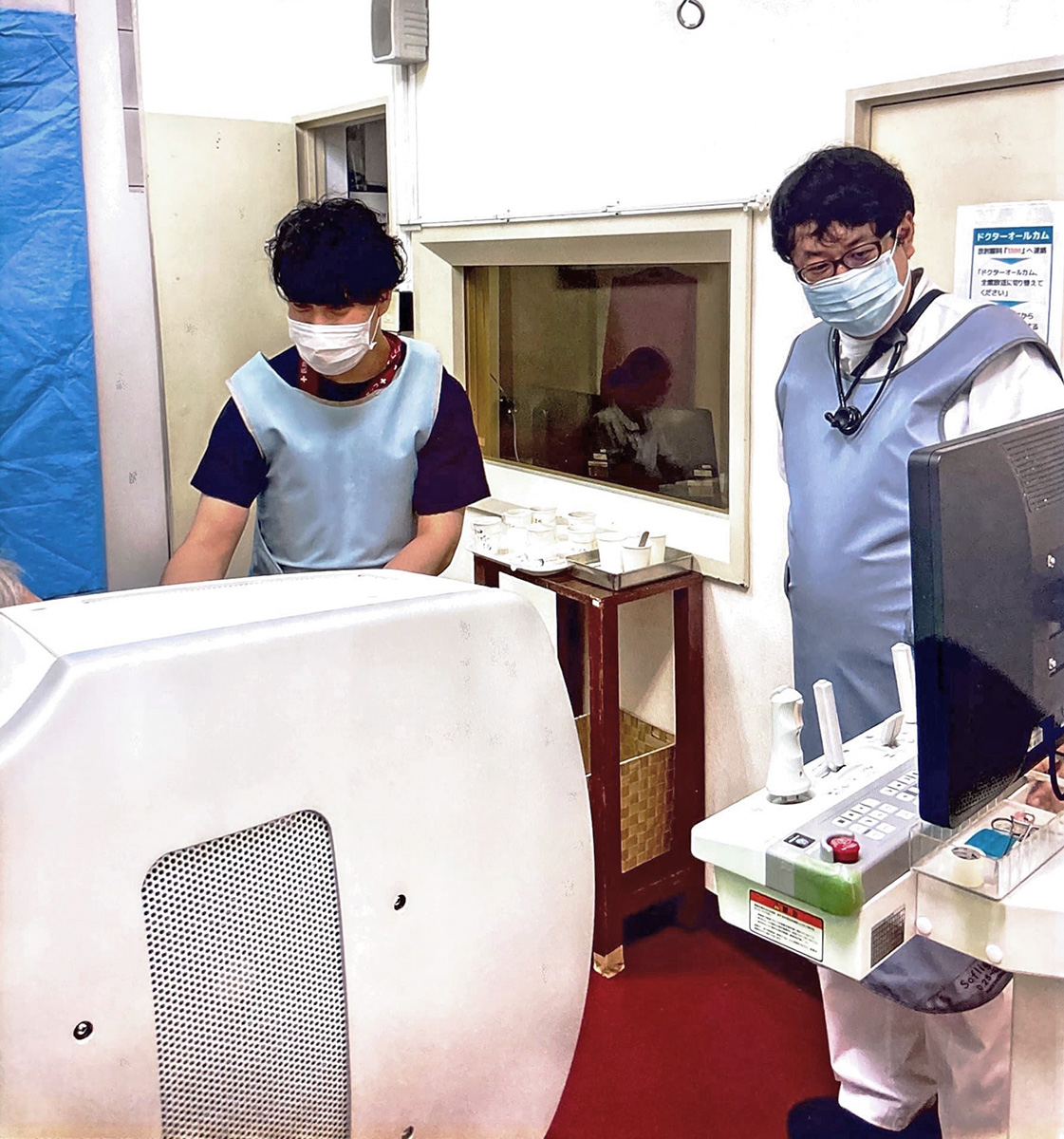

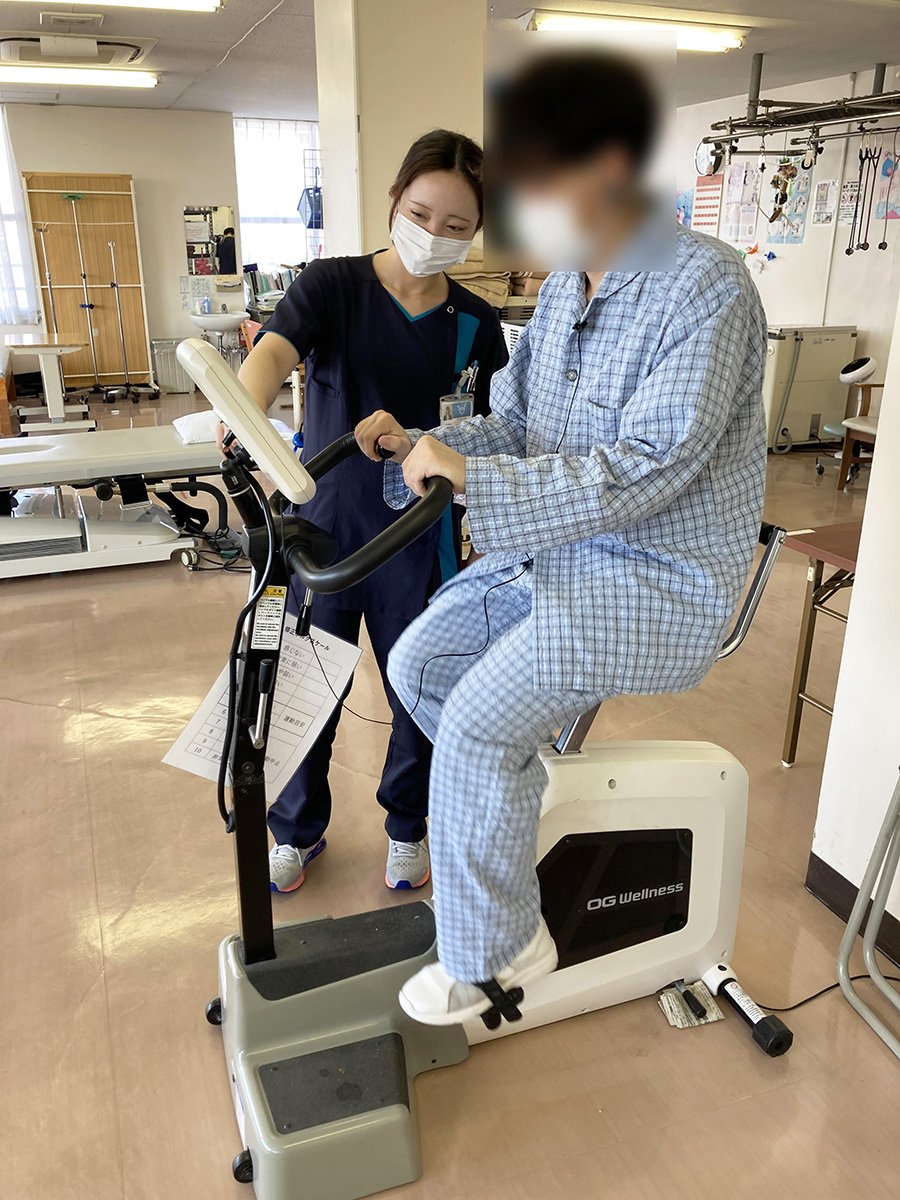

�@�{�c���k�X���ẤA�z�k�i�������キ�j�ɂ��߉���̐�����؋ْ��ُ�̉��P�Ɍ��ʂ�����܂��B�܂��A���^��̒Z���W�����n�r���⎩��P���̒ɂ��A���җl�̐����̉��P��ڎw���܂��B

�{���̗l�q

����`�[��

�@���@�̃��n�r���ł́A�d�x�Ж���҂ɑ��Ē�����������g�p���A�����ɗ��ʁA���s���K�����{���Ď��Âɑ����ϋɓI�Ɋ��p���Ă��܂��B���җl�ɍœK�ɑ����o����悤�Ƀ��n�r���X�^�b�t�����ő���J���t�@�����X�����{���܂��B�g�̓I�ȕ]����Љ�I�ȏ���łȂ��]�摜��ؓd�}�����p���q�ϓI�ȃf�[�^����������̓K���f���܂��B�ʏ풷��������͑���[���ɖ�3����4�T�ԗv���܂����A���@�ł͉摜�g���[�X�ɂ�钷��������̌^��������Ă����10���ԂŔ[�i���邱�Ƃ��o���܂��B

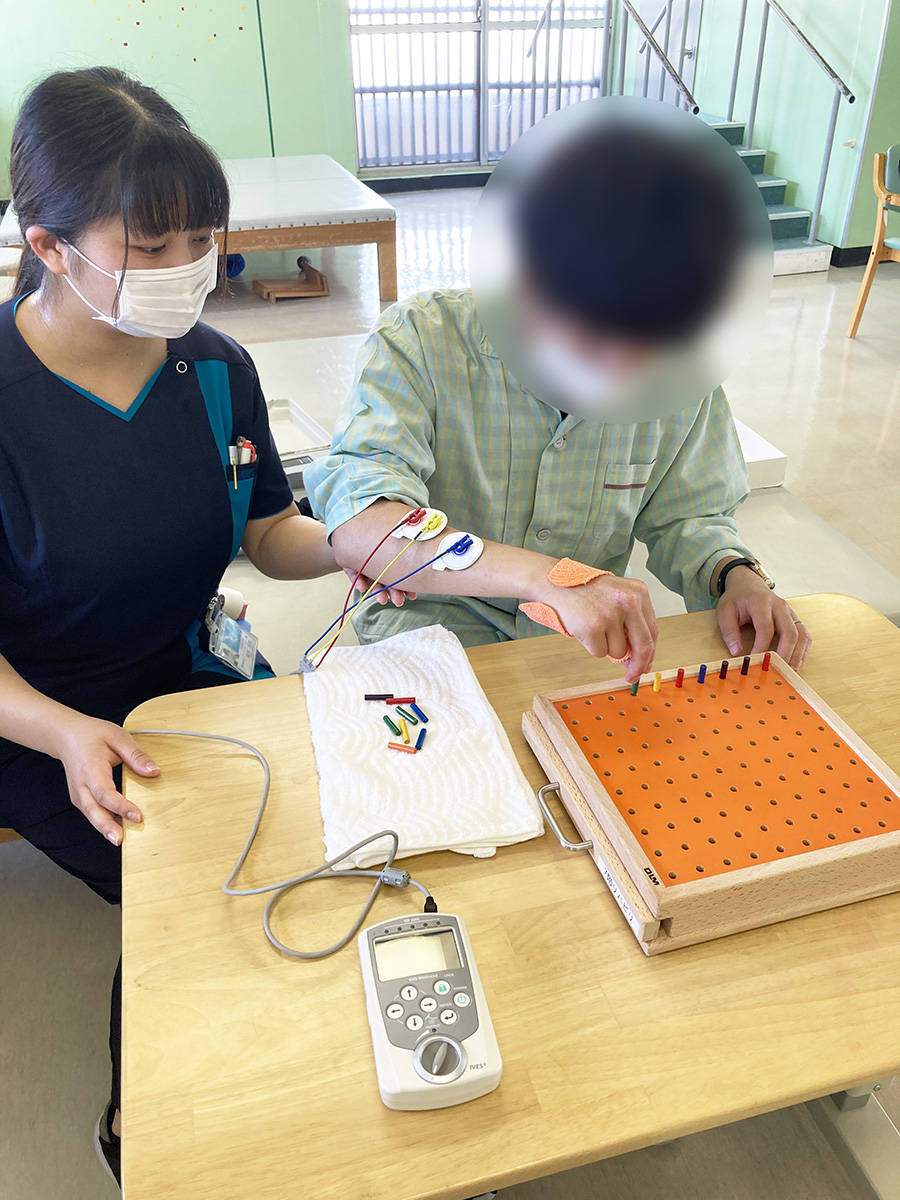

�����`�[��

�@�����`�[���ł́A�u�������ʂ�Տ�����ɊҌ�����v�����b�g�[�Ƃ��A���X�������s���Ă��܂��B��ɔ]������Ж���҂�ΏۂɁA�^���Ö@���Ö@�A�d�C�h���Ö@�̌��ʂ�2�����摜��͂�ؓd�v��p���Č����Ă��܂��B

�@���݂͑��{�݂Ƌ������A�]������d�x�Ж���҂�Ώۂɒ�����������g�p�������s�g���[�j���O�����s�̉�݉@���Ԃɋy�ڂ��e���������Ă��܂��B���X�̊����ł́A����I�ɕ�����J�Â��A�����A�C�f�A�̔��Ă⌤�����e�̃f�B�X�J�b�V�����A���v��@�̕������s���Ă��܂��B�����āA�������e��ϋɓI�ɊO�����M���Ă���A�w��\��_�����M�E���e�ɐs�͂��Ă��܂��B

�@�ȏ�̊�����ʂ��āA���X�̗Տ��Ŋ�����^����������A���җl�Ɏ��̍�����Â�ł���悤�ɓw�߂Ă��܂��B

�����Ɋւ��邲���͂̂��肢

�����Ɋւ��邲���͂̂��肢�yPDF�z

��Ï]���҂̕���

2023�N�x���n�r���e�[�V�����ۖڕW

- �@�K��n�r���̕���̐ݗ�����

- �A�a�@�@�\�]���X�V��R�Ɍ��������n�r���Ɩ��̌������ƃ}�j���A���쐬

- �B�ċz���n�r���`�[���̐ݗ�

- �C1�l1�l�����Y�����l�������Z���t�}�l�W�����g�̎��H

�g�D�}

�X�^�b�t�l���i2024�N11�����݁j

|

| PT | 39�� |

| OT | 18�� |

| ST | 8�� |

| ���� | 1�� |

| ���v | 65�� |

���i�擾�Ґ��i2024�N11�����݁j

|

| �F�藝�w�Ö@�m |

11�� |

�i�Ǘ��E�^�c�j�R��i�A��c�N��

�i�]�����j����B��A�g�c���l�A�n糏r��A

�����E���A�����m���A���J��a�M�A���D�A

���Əx�A�����͖� |

| 3�w����ċz�Ö@�F��m |

8�� |

�R��i�A��c�N���A�R���R�G�A�n糏r��A�g�c���l�A�����b���A���J��a�M |

| ���x������ |

2�� |

��؍N�V�A����B�� |

��ƗÖ@�m�Տ��w����

�u�K��b�l |

1�� |

�V�ȗS�� |

| �a�@�o�c�Ǘ��m |

1�� |

�R��i |

���K���������

|

PT |

OT |

ST |

| �Տ����K�w���� |

21�l |

9�l |

- |

| 2023�N�x�@���K�� |

10�l |

5�l |

0�l |

| 2022�N�x�@���K�� |

10�l |

10�l |

1�l |

| 2021�N�x�@���K�� |

10�l |

5�l |

0�l |

| 2020�N�x�@���K�� |

1�l |

0�l |

0�l |

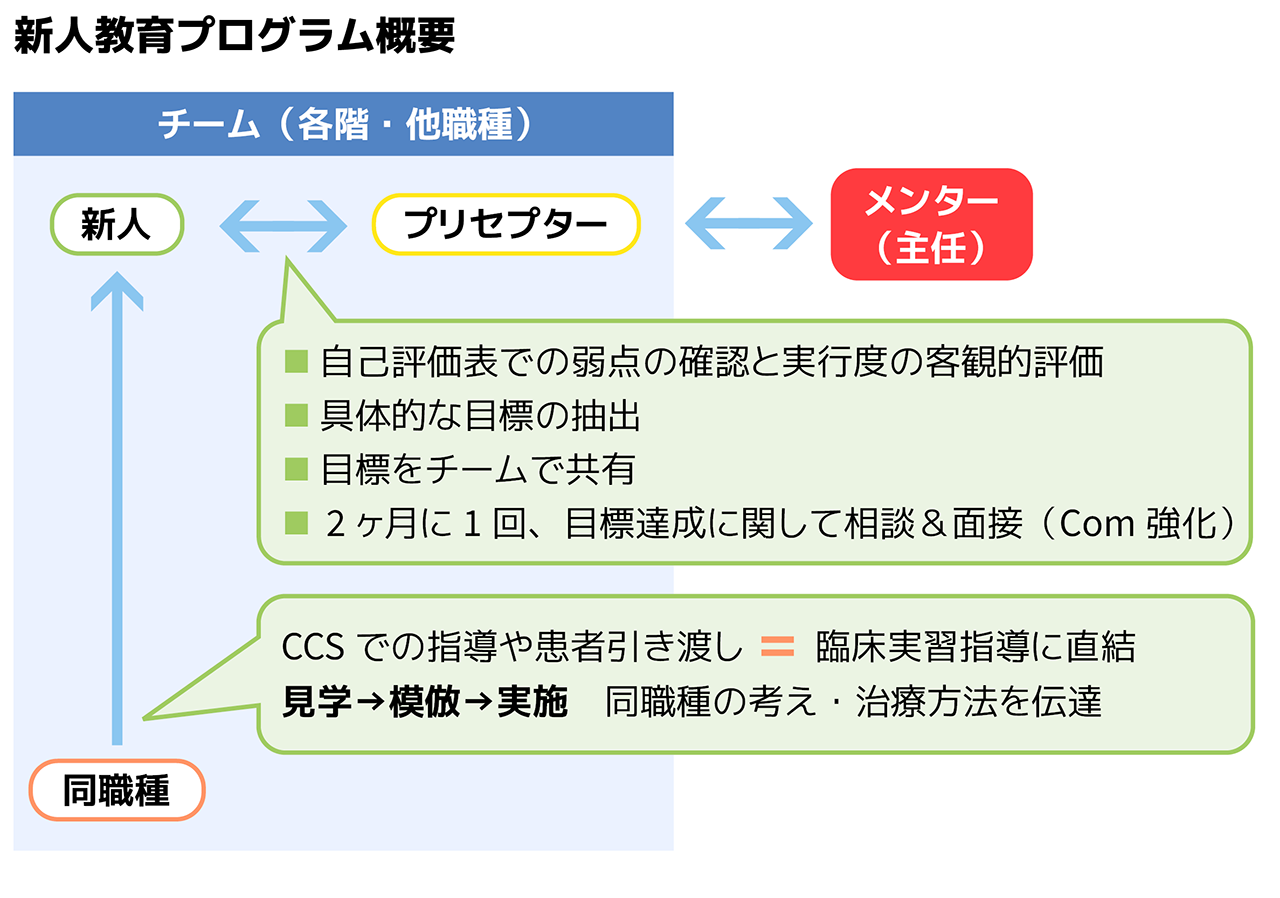

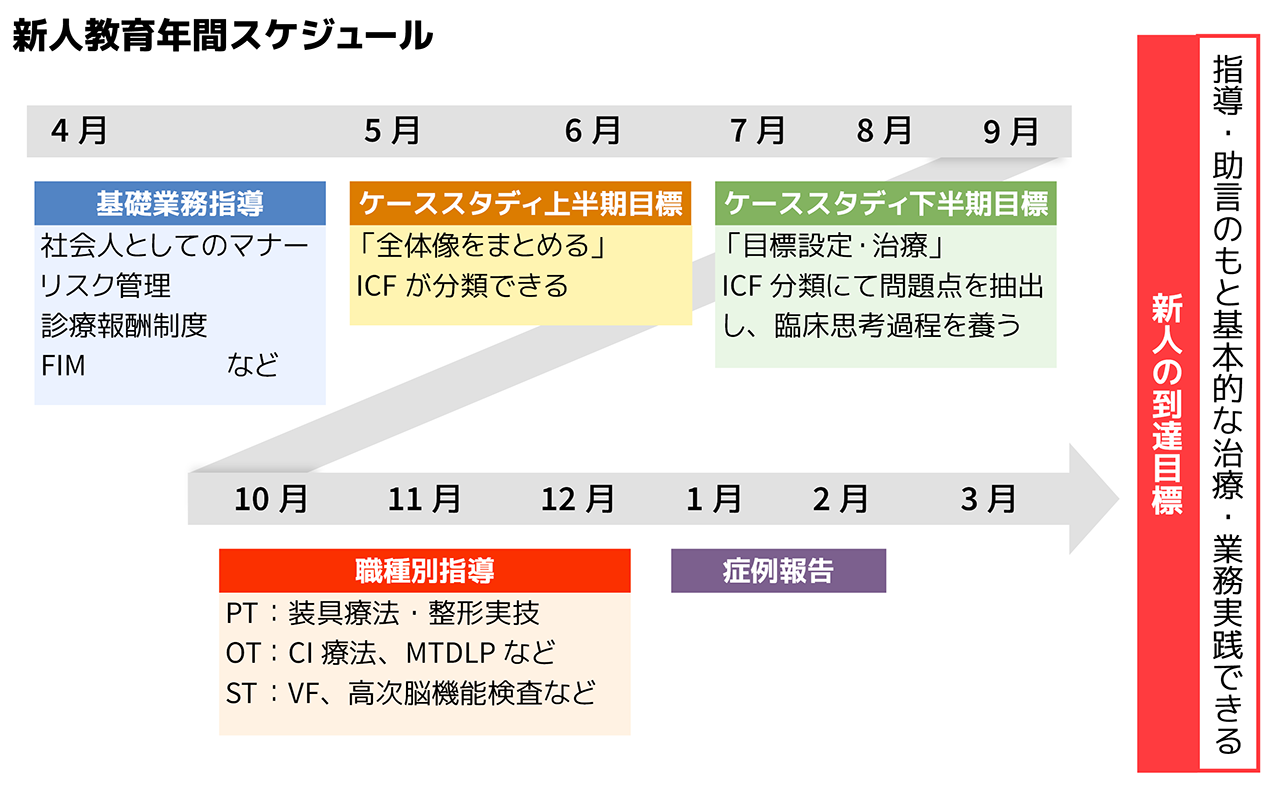

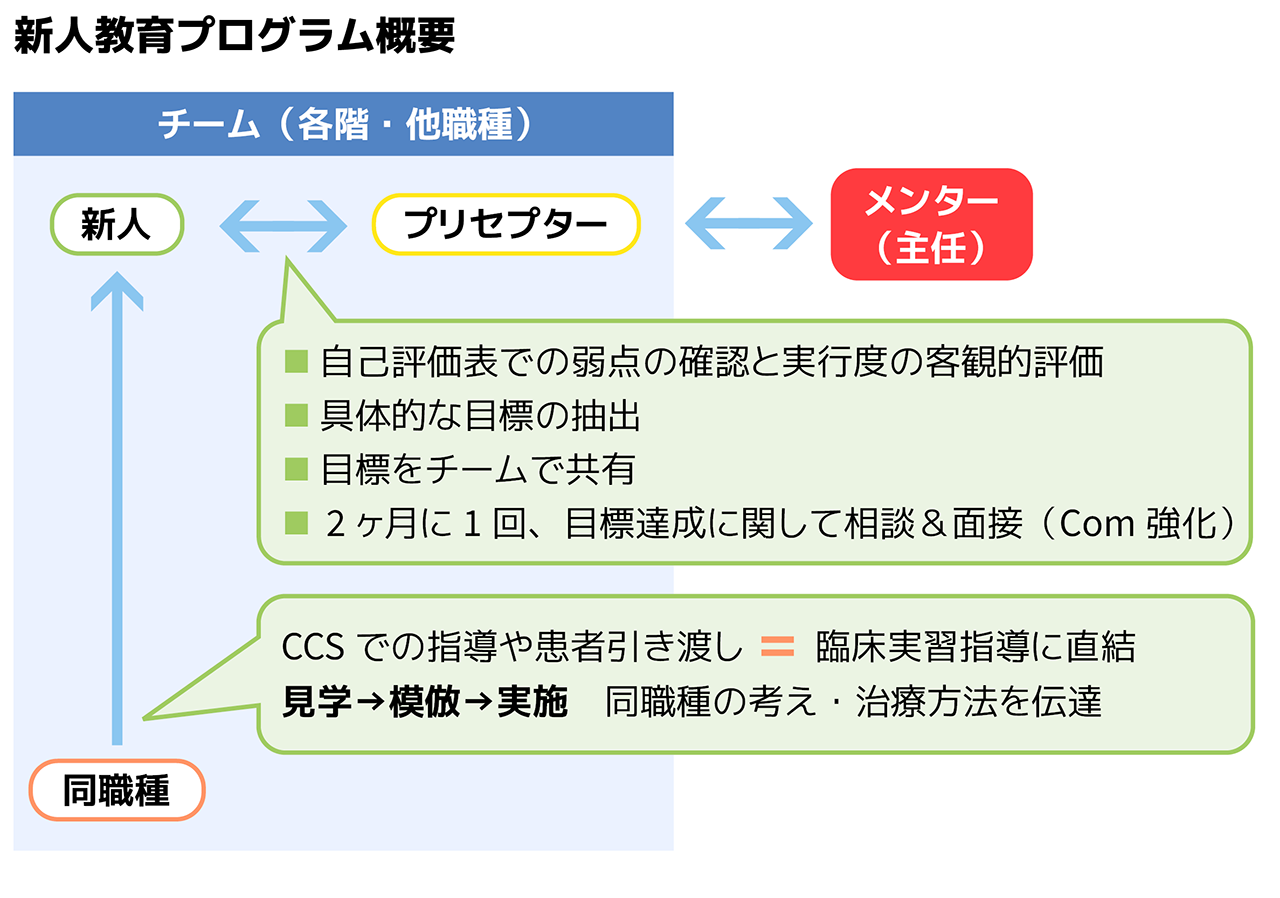

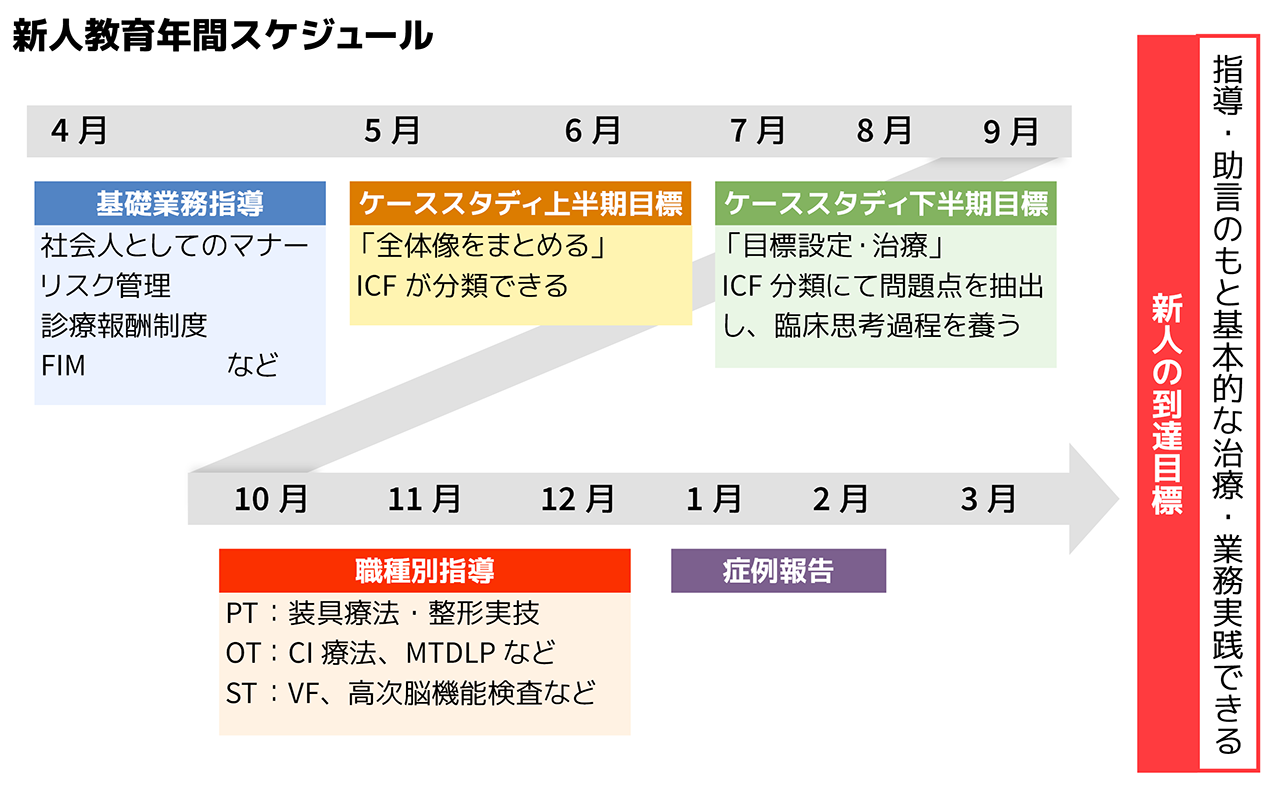

�V�l����v���O����

�@���@�ł͐V�l����v���O�����̈�Ƃ��ăP�[�X�X�^�f�B��������A�N�Ԃ�ʂ��V�l���x������g�݂����{���Ă��܂��B

�@�V�l�̓��B�ڕW�Ƃ��āu�w���E�����̉��A��{�I�Ȏ��ÁE�Ɩ������H�o����v�u�P�[�X�X�^�f�B��ʂ��Đ�y�̍l�����⑼�E��̘A�g���w�їՏ��v�l�ߒ���{���v���f���A�N�ԃX�P�W���[�����\�z���Ă��܂��B

�@�O����

���\

2023�N�x

��34������ƗÖ@�w��

- ���숻�q

- �w���@�ł̃��N���G�[�V�����̎��g�݁x

MTDLP���ጟ����

- �n�ӖG�X

- �wMTDLP�����p�������ƂŎ��Ȍ��͊������サ�މ@���������i�n�슈���E�����j�̌p���Ɍ��т�������x

- �g�c����

- �w�㎈�ɏœ_������MTDLP��W�J��������x

��33��@���k��ƗÖ@�w��

- �V�ȗS��

- �w���ߏ�Q�ɂ�����ۑ�u���^�A�v���[�`�̊ւ�x

�ߘa5�N�x�@���킫�x���{�ݑ�\�Ҍ��C��

- �R��i

- �w���U�w�K���x�ɂ��āx

��21��@���{�_�o���w�Ö@�w��

- �����E��

- �w���@���a���ł̔]�����Ж���҂ɂ����钷��������쐻�����̒Z�k���A���s�\�͂ƍ݉@���Ԃɋy�ڂ��e���x

- �����m��

- �w���s���̃N���A�����X�ቺ�ɑ��đ��p�I�ȃA�v���[�`���t������1�Ǘ�x

��22�������w�Ö@�m��w�p�W��

- ���J��a�M

- �w���l�]������҂ɑ����z�k���Á@�`�{�c���k�X���Á`�I�[�_�[���C�h�Ԉ֎q�쐻�܂Ł`�x

- �n��D��

- �wLateropulsion�y�ю��o�I���������ʂ̕Θ߂�悵���Ǘ�ɑ��Ċ��o�t�B�[�h�o�b�N��p����1�Ǘ�x

��99���ֈ�w��

- ��؍N�V

- �w�ǐՒ����̌��ʂɂ��ā@�`���@����މ@�������ւ̃A���P�[�g�����̌��ʂ���`�x

- �n糏r��

- �w���n�r���e�[�V�����ۂɂ�����V�l����̎��g�݁x

��28����{��b���w�Ö@�w��w�p���

- ������

- �w�ؗ͑�������ыؔ����ʂ����߂邽�߂̃��W�X�^���X�g���[�j���O�����@�`�߉���Ƌ؎��k�l���ɒ��ڂ����헪�`�x

���킫�x���Ȃ�ł�����

- ���v�ԊC�l

- �w�]�����Ж���҂ɑ�����s�P���@�`�Z��������𒆐S�Ɂ`�x

��41�k���w�Ö@�w�p���

- ���J��a�M

- �w�A�ӂ��B���Ȕ]�����Ж���҈�Ǘ�ɑ���r���R���g���[���l���܂ł̎��g�݁x

��10����{�{�c���k�X���Êw��w�p���

- ����E��

- �w�{�c���k�X���Ê��҂ɑ��铖�@�̒n��A�g�ɂ��ă{�c���k�X���Ãm�[�g�̊��p�x

���킫�z�k����Web�Z�~�i�[

- ������

���J��a�M - �w��Ⴢ̌��ǂ̕��Ɋ��߂Ă݂܂��H�@�`���s����A����ω����鎡�Â̒�ā`�x

2022�N�x

���킫�x���Ȃ�ł�����

- �����E��

�����m�� - �w���@�̒���������쐻�Ɍ��������g�݂Ɗ��p�@�ɂ��āx

��21�������w�Ö@�m�w�p�W��

- ���J��a�M

- �w���o��Q����ѐg�̎��F��悷��]�����Ж�Ⴢɑ��Ē�����������g�p���A�����ƕ������Ɏ�������Ǘ�x

- ���D

- �w�]�����Ж�҂ɑ��鑕��Ö@�ɖ����d�C�h�������������Ƃŗ������s�l���ł����Ǘ�x

- ����E��

- �w�]�����Ж���҂ɂ����钷���I�ȃ{�c���k�X�Ö@�̌o�߂ƌp���I�ȃ��n�r���e�[�V�����̕K�v���ɂ��āx

RESEARCH TO PRACTICE 2022

- ������

- �weffect of daily 3-5 maximum voluntary isometric on elbow flexor strength�x

��27����{��b���w�Ö@�w��

- ������

- �w�ؐL���ʂɂ����郌�W�X�^���X�g���[�j���O�ɂ�������Ɣ������ɂ�����ؗ͑����̊֘A���̌����x

�z�k���Á@���킫web�Z�~�i�[

- ������

- �w���@�̃{�c���k�X�Ö@�̗���Ə㎈�z�k�ɑ���n��A�g�x

- �V�ȗS��

- �w�㎈�z�k�ɑ���{�c���k�X�Ö@�̎��g�݂ƒn��A�g�̏d�v���x

���k�x����ƗÖ@���C��

- �V�ȗS��

- �w�����n�r���e�[�V�����a���ł�MTDLP�̊��p���@�Ɠ��@�̎��g�݁x

��ƗÖ@�m�Տ����K�w���ҍu�K��

- �V�ȗS��

- �w�Տ����K�w�����@�_�A�����s����}�l�W�����g�����p�����Տ����K�̎w�����@�x

- �V�ȗS��

- �wMTDLP�ɂ��}�l�W�����g�ߒ��̎��H�x

��32�k��ƗÖ@�w��

- ������

- �w�������]�������҂�ADOC�ɂ��ڕW�ݒ�Ŗ��̎g�p�s�������P��������x

- ���{���@

- �w�����n�r���e�[�V�����a���ɂ����镪�}����a�iBAD�j��悵���d�x�㎈��Ǘ�ɑ��镡���Ö@�̌��ʁx

MTDLP���ጟ����

- ���{���@

- �w���n�r���S�ʂɎI�ł������Ǘ�ɑ��Ė�ბ��㎈�ɑ���MTDLP���g�p���O�����Ȏv�l�s���ւƎ�e�����Ǘ�x

- ����T��

- �wMTDLP�̎g�p�ɂĖڕW�����m������A�މ@��̐����ɖڂ�������ꂽ����x

- �����D��

- �w���M�����������x�Ж����MTDLP�������������ƂŁu���M�v�����߂��A���������ł���E�ꕜ�A���\�ɂ�����Ǘ�x

- ����O�K

- �w�����ˑ��x�����ǗႪ���g�ōs������܂Łx

2021�N�x

���킫�x���Ȃ�ł�����

- �R��i

- �w�V���U�w�K���x�ɂ��āx

���킫�x���Ǘᔭ�\��

- ��ؒq��

- �w�]�[�ǔ��nj�d�x�E�Ж�Ⴢ�悵���Ǘ�ɑ��A���@�}�����ł̎��g�� �`photo trace �g�p�`�x

- ����\��

- �wphoto trace�ɂ�钷����������쐻���������s�P������80��㔼�j���x

��26����{��b���w�Ö@�w�p���

- ������

- �w�قȂ�ߊp�x�ɂ�����Б��̓��������W�X�^���X�g���[�j���O�ɂ��ؔ��E�ؗ͑��������cross-education�̔�r�x

�������

- �����E��

�����m�� - �w���×p����������̃f�W�^���v�̎g�p�o���x

��21��V��������w��w�p�W��

- ������

- �w�قȂ�؎��k�l���ɂ�����3�b�Ԃ̍ő���k���ؗ͂ɋy�ڂ��e���̔�r�x

��2����{�����Ö@������w�p���

- ������

- �w�قȂ�؎��k�l���̃��W�X�^���X�g���[�j���O�ɂ��ؔ�储��ыؗ͑����̔�r�x

��32������ƗÖ@�w��

- �����]����

- �w�މ@��̖ڕW���o�ɐ����s����}�l�W�����g�����p���A�ƒ�������̍Ċl����

����������x

- ���X�؉荁

- �w�������ɂ��C�����E����l���Ɏ������p�[�L���\���a���҂�1��x

- �����D��

- �w�E������Ԗ������҂ɑ���g�C������A�v���[�`�x

�S����ƗÖ@�w��

- �V�ȗS��

- �w�{�c���k�X�Ö@�Ώێ҂֏C��CI�Ö@�̌��ʌ��x

2020�N�x

���k��ƗÖ@�w��

- �V�ȗS��

- �w���@�ł̃{�c���k�X�Ö@�̗���ƍ���̓W�]�x

- ���c�m�u

- �w�ނ�̎d�|�����ł���悤�ɂȂ�ƈӖ��̂����Ƃ�ʂ��Ė����̍Ċl�����ł�����Ǘ�x

�n��K��n�r��������

- �����m���E

���J��a�M - �w����̒n��A�g�x

���킫�x���V�l�Ǘጟ����

- �����W��

- �w����̍đI��A�^���Ö@���s�����s�@�\�����P�����������]�����Ǘ�x

- ���ˉċP

- �w�Ґ��[�NJ��҂ɑ����s�⏕�p���i�K�I�ɕύX�����s�P�������{�����Ǘ�x

�_���f��

���������w�Ö@�w

- �����m��

- �w�����������Z��������ւ̃J�b�g�_�E����i�K�I�ɍH�v�����Ǘ�x